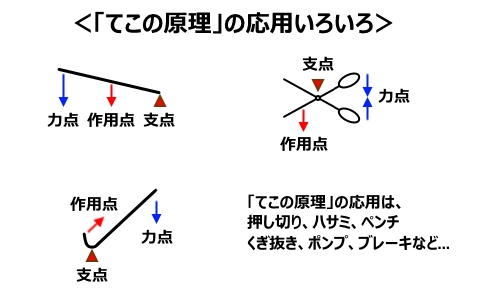

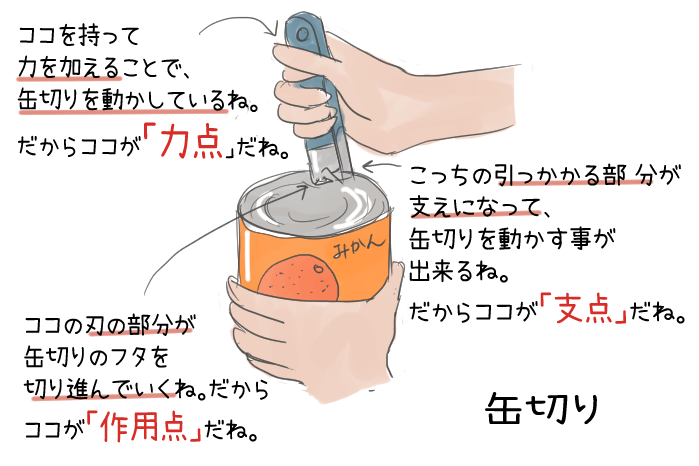

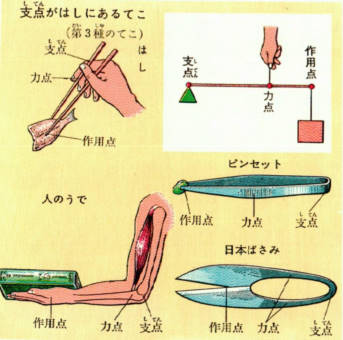

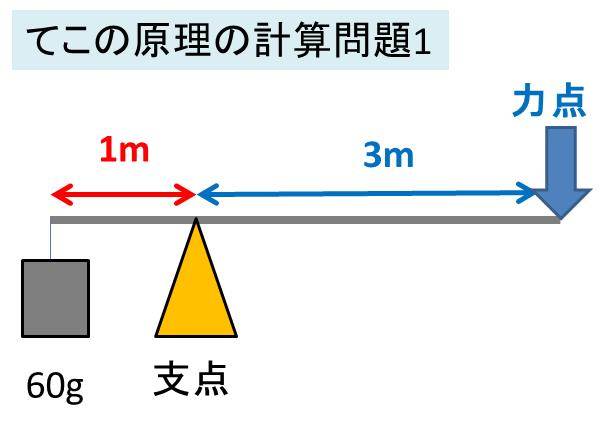

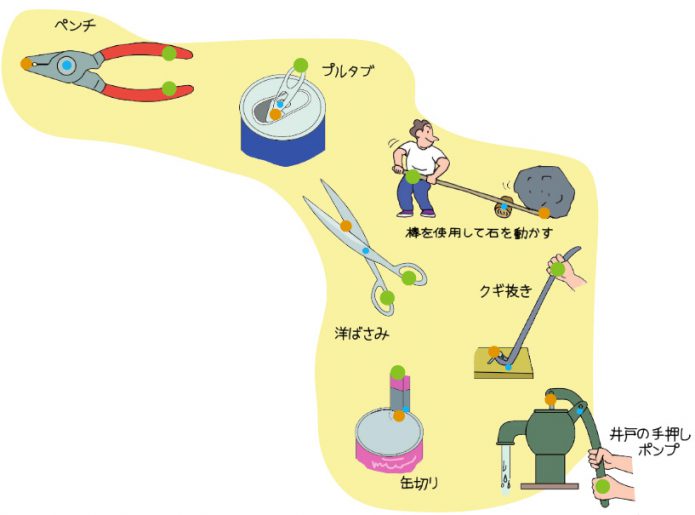

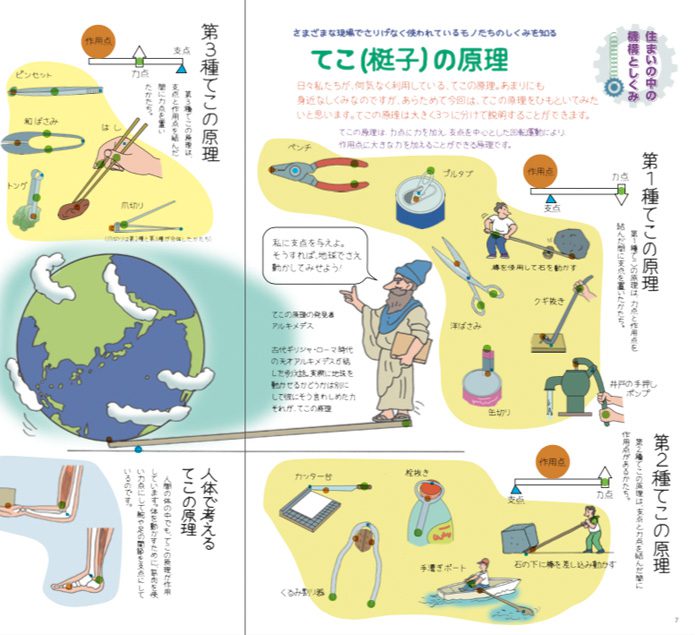

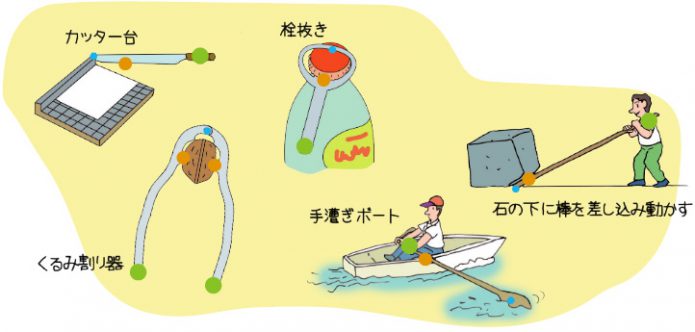

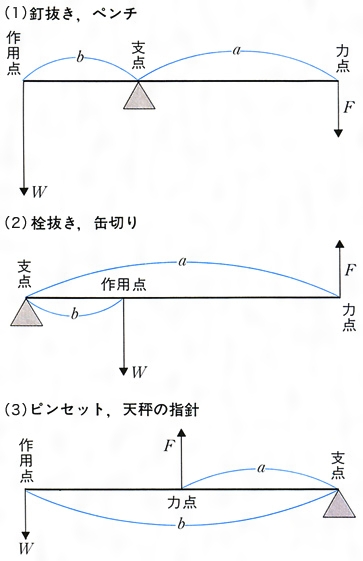

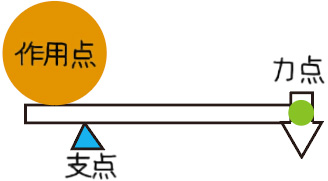

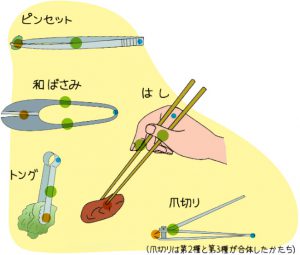

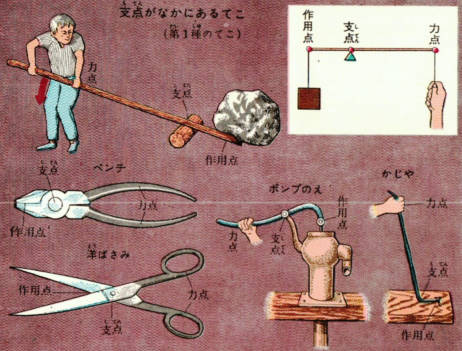

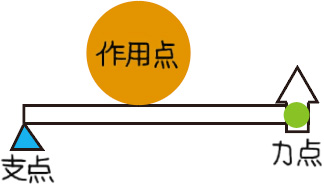

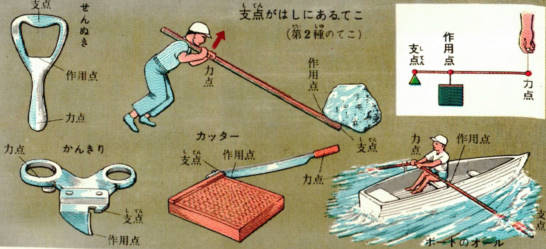

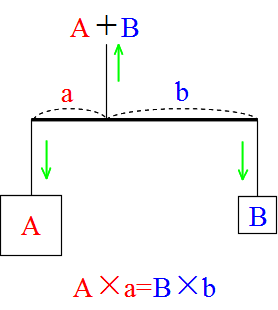

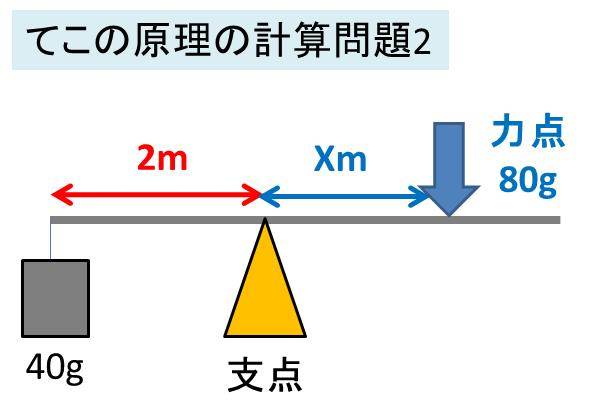

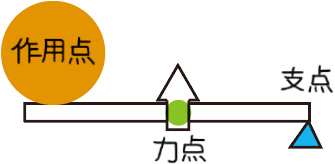

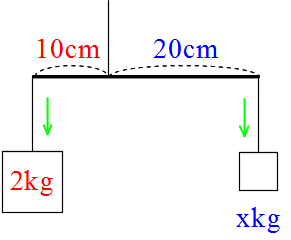

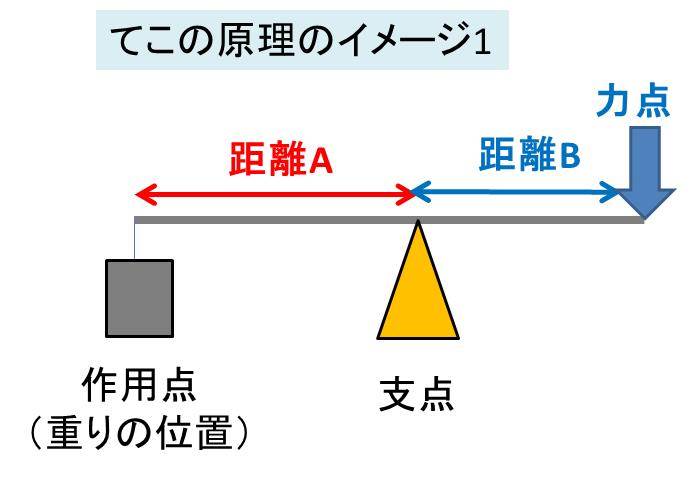

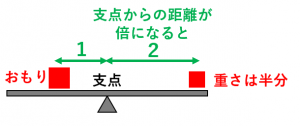

てこを利用した道具一覧 タイプ1 支点が中にある道具 力点が支点から離れたところに あるので,小さな力で作業できる ようになっている。 タイプ2 作用点が中にある道具 作用点が支点のすぐそばにある ので,作用点に大きな力がはたらく。様々な場面で使われている『てこの原理』の利用法を紹介! (1) 木に釘が深く刺さっています。ペンチで、力づくで抜こうとしても、抜けません。 (2) しかし、釘抜きを使えば、大した力もいらず、簡単に抜くことができます。 (3)てこの原理 == 反比例の応用 == 解説てこの原理 次の図のような「てこ」においては, (おもりの重さ)×(支点から作用点までの距離)=(力)×(支点から力点までの距離) となる「力」で,力点において下向きに引っ張るとつり合います. この例では,60g×6=(力)×1 だから,下向きに360gの力で引っ張るとつり合います.

てこのはたらき 道具の検索結果 Yahoo きっず検索

て この 原理 利用

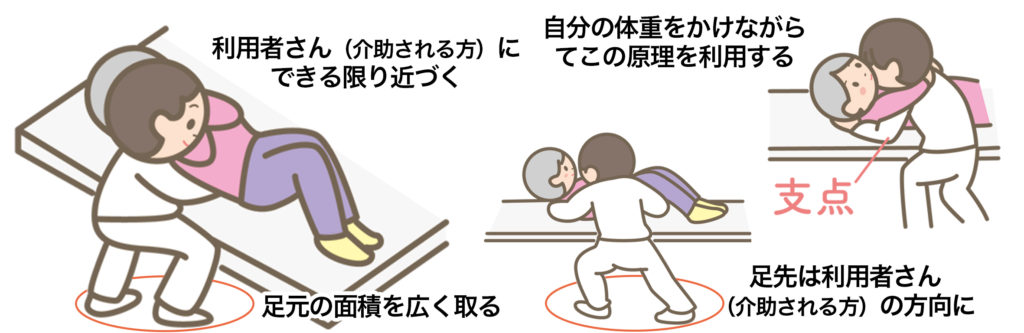

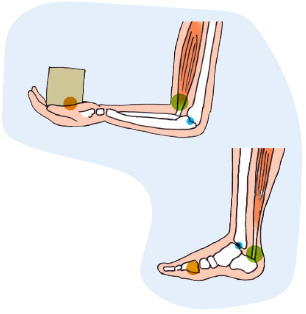

て この 原理 利用-⑤ てこの原理(支点、力点、作用点):肘を支点として、てこの原理を応用します。 ⑥ トルクの原理:患者の身体を小さくまとめ、膝を立てて、肩と腰を支えて回転させ、体軸回旋運動を誘発させます。この原理を利用して、様々な形状の塗布面に対応しています。 特長1:微粒子のコーティングに対応 金属、カーボン、硝子、蛍光体などの様々な微粒子、超微細な液剤、フィラー分散、スラリー、ペースト 等が含まれる液剤、幅広い粘度(数cp~数千cp)の

Http Www Kita9 Ed Jp Eductr Handbook Challengesheet Elementaryschool Rika 6 7a Pdf

身の回りの様々な道具で,てこの規則性が利用されている。 見方や考え方 第1種のてこ(支点が力点と作用点の間にあ るてこ)を利用した道具としてくぎ抜きを提 示し,実際にくぎを引き抜く様子を観察させ, 小さな力で大きな力を出していることを確認てこの3つの点 左の図のようにぼうを使うとき, そのしくみをてこといいます。 てこを使うと,小さな力でものを 持ち上げることができます。 左のふき出しに,てこの3つの点 を書き入れましょう。 左の図のような「はさみ」は, てこを利用した道具です。☆てこの原理を利用した道具のしくみを理解している。 Ⅳ 8 9 本時 機械(クレーン車)にも「てこの原理」が利用されていることを知り、ロボットを用いて物を持ち上げる実践を行う

利用者さんの力 や 遠心力 、 テコの原理 を利用すること! 介助者の負担軽減と事故防止に繋がります! おさらい ベッドから車椅子への移乗介助のポイントは5点! 上体を起こす際は、持ち上げるのではなく、てこの原理と遠心力を利用して回し起こすレバーの原理を利用した機能性椅子 復元力と弾性に優れた9本の強力フレームで体を支えます 人体工学を考えた設計で、座るだけで姿勢の違いを実感できます てこの原理を利用した高弾力素材の姿勢のサポート 腰椎と骨盤を安定させ、座るだけで理想の姿勢へ重力とてこの関係 もし無重力であれば重い石でも簡単に移動させることができ、てこの原理は不必要となります。 つまり3種類のてこの原理は、多くの場合、重いものを持ち上げるなど、重力に影響を受けたもの(質量)への作用です。 ただし無重力でも、金属の反発力や素材力を利用したものや、ロボットのしくみなどに、このてこの原理を使うことがあります

その他(学問・教育) てこの原理を利用したもの 身近な物で『てこの原理』を利用した物を探しているんですが、いざ考えてみるとなかなか思い出せません。 一つでもいいので、てこの原理を利用した物を教えて 質問Noこの原理を利用して体積に関するいくつかの定理を証明していきましょう。 定理1 底面積と高さの等しい二つの錐体の体積は等しい。 証明 錐体を底面に平行な面できると、切り口は底面と相似です。相似比は頂点からの距離の比に一致します。バールなどのツールは、てこの原理を利用していると思います。 ホチキスのホチキス外しの部分もてこの原理で使えます。 シーソーも、座る位置を前後に移動してバランスをとれる所は てこの原理で釣り合いが取れる仕組みになっていると思います。

てこの原理

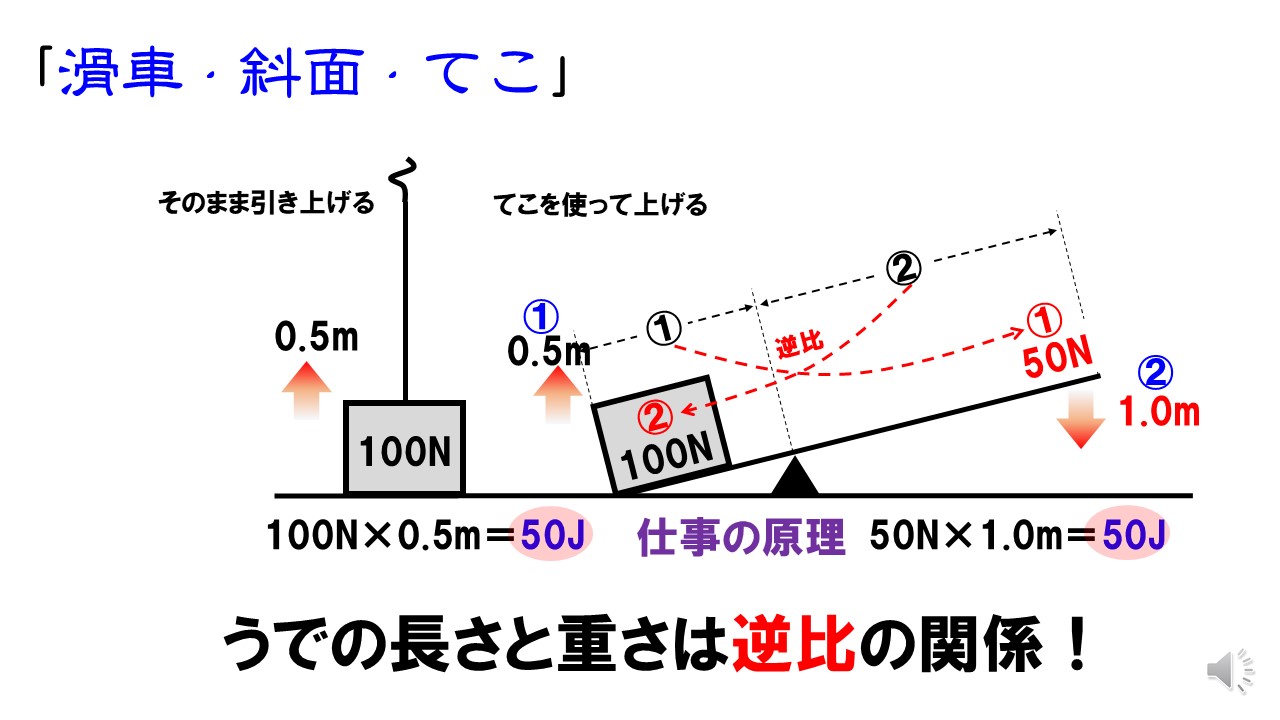

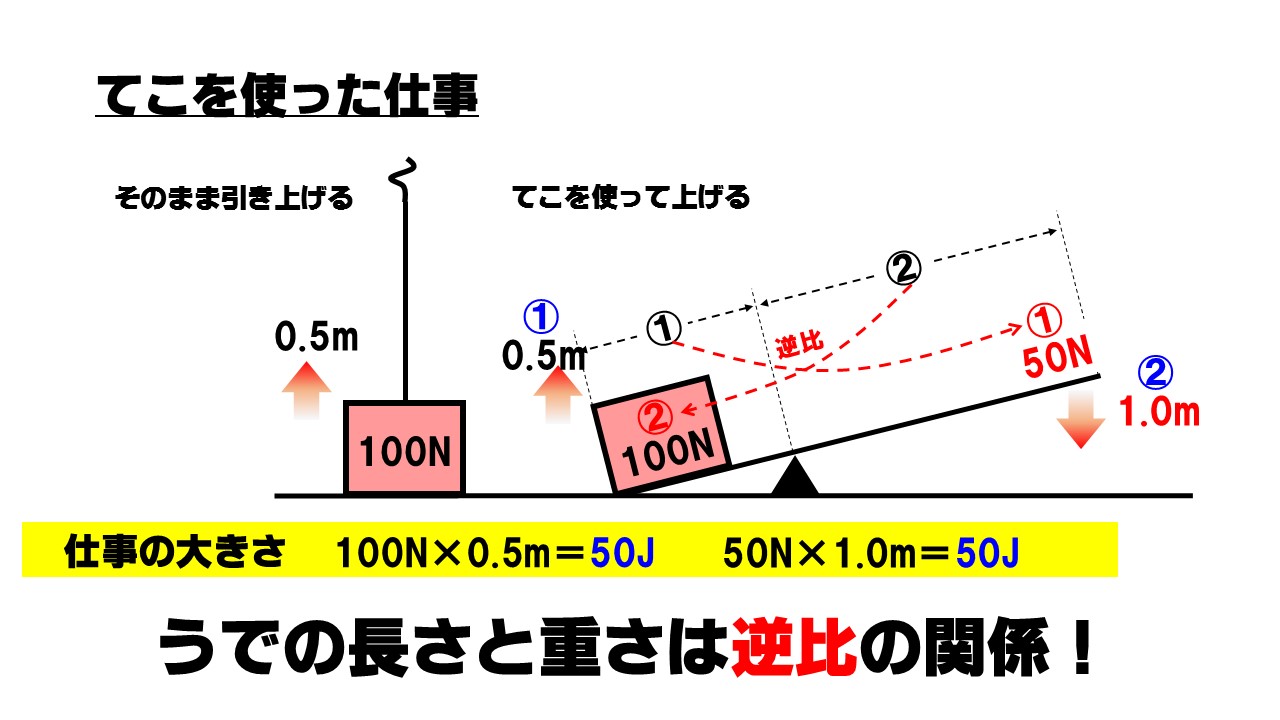

中3理科 仕事の原理 滑車 斜面 てこの仕事の計算 Pikuu

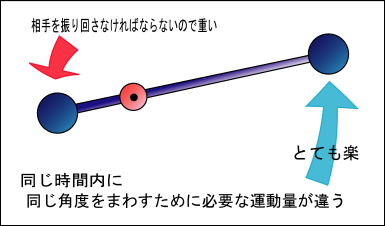

ADVERTISEMENT 「テコの原理を利用して、右手を支点、左手を力点にすれば、楽にフェースをターンさせることができます。 フォローでグリップエンドが目標と反対を向いていればOKです」 グリップエンドがしっかりと見えている 左手を支点、右手を力点に力が物体を回転させようとするはたらきを『力のモーメント(回転させる能力)』と言います。 2 この原理を利用したものは身近にもいろいろあります。 ドアのノブが太くなっているのは、回転半径を長くしてノブを回しやすくするためです。 3 ドア自体もドアの付け根部分を回転の軸とすると、付け根から遠いノブの付いている辺りを押した方が、付け根付近を★てこの原理 てこの原理はアルキメデスが発見したとされています。 てこの原理 おもり×支点までの距離=おもり×支点までの距離 上の図だと、 A×a=B×b このときのA×aをてこを反時計回り(左回り)に回転させようとする力、B×bをてこを時計回り(右回り)に回転させようとする力と

小学理科 てこのしくみ 学習ポスター クイズテスト やってみよう 無料ダウンロード ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

てこを利用した道具を見つけよう 科学に強い子 を育てる ワオ 科学実験ナビ

NMRパイプテクターは、マンションや公共機関向けの水道管の防錆装置であるとされる。 冠にあるNMRはMRIなどに応用される「核磁気共鳴(NMR:Nuclear Magnetic Resonance)」を意味しているとされ 1 、この原理の利用によって防錆効果をはじめとしたさまざまな効果が得られると主張される。 なお、「NMRパイプテクター」は登録商標である。 NMRパイプテクターは防錆て この 原理 利用 アレサ フランクリン てこの利用とその特徴とは 支点の位置よる特徴とは 科学をわかりやすく解説 For more information and source, see on this link https身の回りにあるものにてこの原理が利用されていることに興味・関心を持つ。 内容 軽くこぐだけでスピードが出て、遠くまで行ける自転車。 自転車には、てこがいっぱい使われています。 まず、車輪の向きを変えるハンドル。 力点が支点から遠いところにあるので小さな力で、向きを変えることができるのです。 自転車を止めるブレーキ。 ここが支点。 力点

すぐるゼミ 確認問題6

てこの装置を作って実験 小さな力で大きなものを動かす仕組みとは 自由研究の記事一覧 自由研究特集 部活トップ バンダイによる無料で動画やコンテストが楽しめる投稿サイト

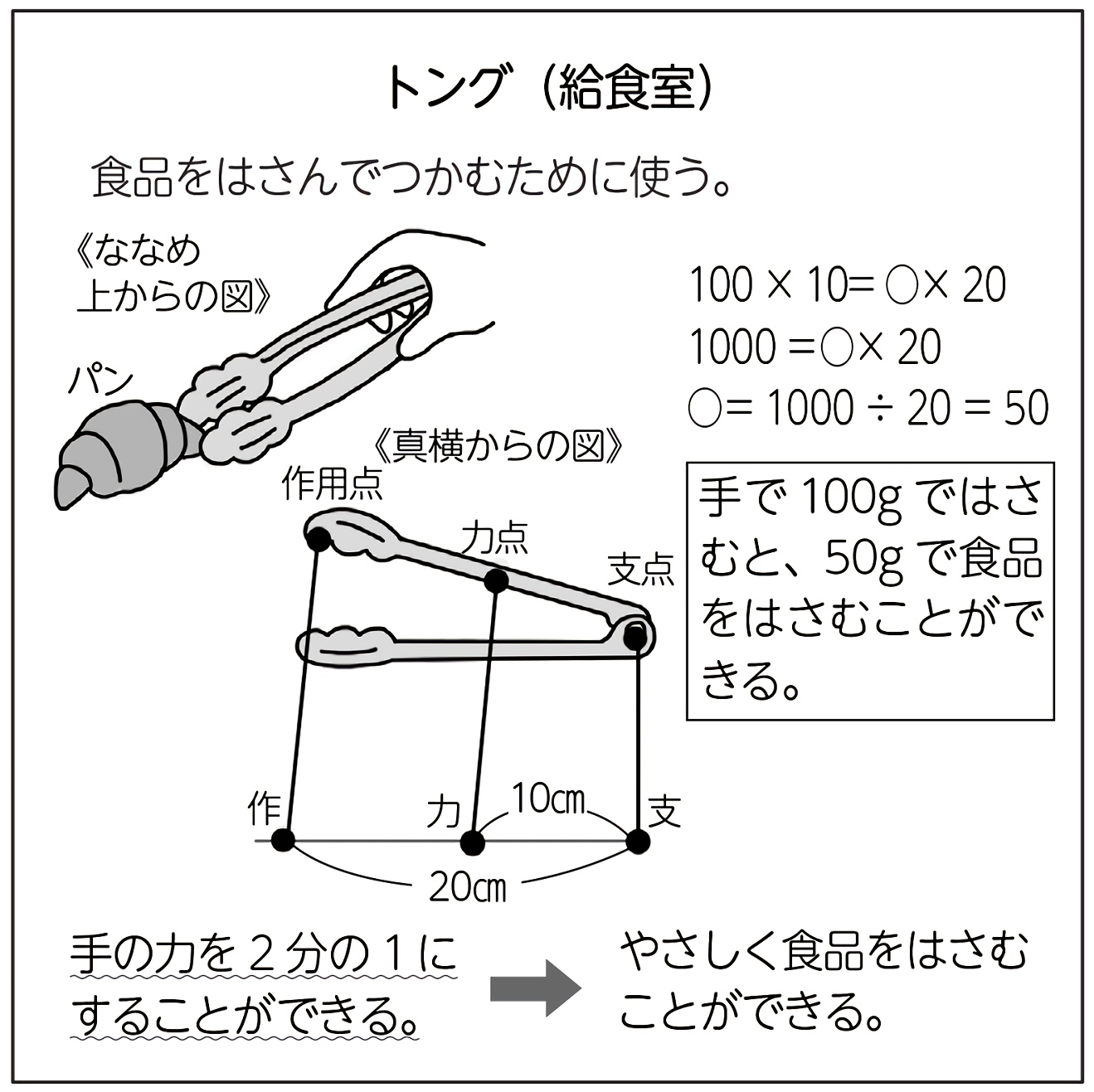

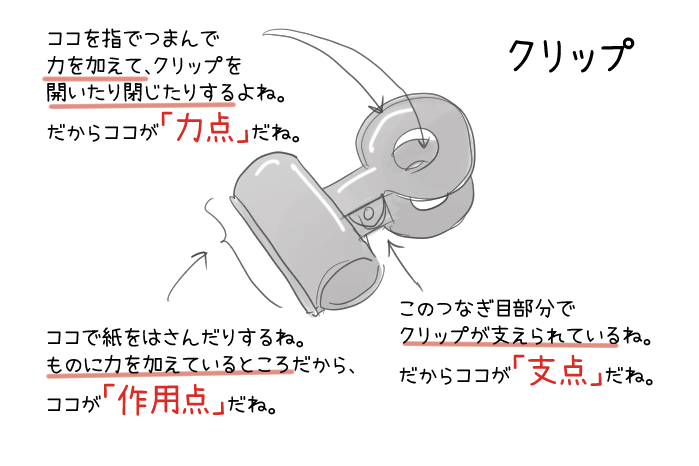

ものを動かすときに「てこの原理」を利用すれば、通常より少ない力で動かすことが可能です。 「てこの原理」を考える上でのポイントは力点・支点・作用点の3つ。 その名のとおり、 力点は力を加える点。支点は支える点、作用点は力が作用する点 です。てこを利用した物はわたしたちの身のまわりにいろいろあります。 パンをとるときに使うパンばさみです。 どこにてこの働きが利用されているのでしょうか。 力点が真ん中にあります。 支点から力点までの距離より、支点から作用点までの距離が長いので、やわらかいパンをそっとつかむことができるのです。 はりがねなどを切ったり、曲げたりするペンチは私たちの普段の日常生活の中にあるもの(身のまわりにあふれてい 人力検索はてな shoma22 77 52 もっと見る 250 pt 芸術・文化・歴史 科学・統計資料

正規販売店 正規品 予約 てこの原理を利用した高弾力素材のチェア 長時間座っていても疲れずさらりとした快適さが続く椅子 在宅やオフィスでの仕事に カーブルチェアーワイド 正しい姿勢をサポート あす楽 7 15 送料無料 Sn

身近な てこ なるほど エージェント コネリーの仕事日記

面白い理科 身近なてこの原理を使ったもの モーメントのつり合い プレコレ Blog

Catatan Tentang 理科 てこの原理 ノーグラ Primary 理科 Clear

なぜ てこの原理 は小さな力で重いものを動かせるのか Clever Body Training クレバーボディトレーニング

Www Shinko Keirin Co Jp Keirinkan Sho Science Support Keyseat Data Rika 6nen3 01 Pdf

Www Shinko Keirin Co Jp Keirinkan Sho Science Support Keyseat Data Rika 6nen3 01 Pdf

てこ

はさみ 刃のつけ根の方がよく切れる 毎日小学生新聞 文房具サイト

てこを利用した道具 Corvet Photo Agency

いろんな場面で活用される てこの原理 3d計測 3d測定

てこの装置を作って実験 小さな力で大きなものを動かす仕組みとは 自由研究の記事一覧 自由研究特集 部活トップ バンダイによる無料で動画やコンテストが楽しめる投稿サイト

ビジネスにも利用可能な てこの原理 を意識しよう バールのようなもの ワーカホリックダイアリー

身の回りの てこを利用した道具 一覧表それぞれの力点 支点 作用点まとめ 教科書をわかりやすく通訳するサイト

100年ぶりの進化で かるーく開くダブルクリップ エアかる 毎日 文房具 No Stationery No Life

小学理科 てこのしくみ 学習ポスター クイズテスト やってみよう 無料ダウンロード ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

名古屋市科学館 科学館を利用する 展示ガイド キーワード検索 さ ではじまるキーワード キーワード 作用点 て こ

てこの利用とその特徴とは 支点の位置よる特徴とは 科学をわかりやすく解説

動画で学習 3 てこを利用した道具 理科

てこの原理を用いた計算方法 公式と問題

てこの原理その3

てこを利用した道具を見つけよう 科学に強い子 を育てる ワオ 科学実験ナビ

中3理科 仕事の原理 滑車 斜面 てこなどの道具を使った仕事 Examee

nke てこの原理 利用した緩み止めナット nasa規格 中小 ベンチャー ニュース 日刊工業新聞 電子版

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

てこの装置を作って実験 小さな力で大きなものを動かす仕組みとは 自由研究の記事一覧 自由研究特集 部活トップ バンダイによる無料で動画やコンテストが楽しめる投稿サイト

腰痛予防 ボディメカニクス とは スタッフコラム 西宮回生病院

小学4年生の夏休み自由研究テーマ てこのはたらきを調べてみました 中学受験に向けて頑張る娘と家族

てこのはたらき 理科 学習 Yahoo きっず

小学4年生の夏休み自由研究テーマ てこのはたらきを調べてみました 中学受験に向けて頑張る娘と家族

小6理科 てこの規則性 指導アイデア みんなの教育技術

05 号 てこの原理を利用した本体に穴開け用の金具を取り付け 爪先や付け爪に穴を開けることを可能にした器具 Astamuse

名古屋市科学館 科学館を利用する 展示ガイド キーワード検索 さ ではじまるキーワード キーワード 作用点 て こ

てこ Wikipedia

1

てこの原理とは 運動 物理 化学工作

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

身の回りの てこを利用した道具 一覧表それぞれの力点 支点 作用点まとめ 教科書をわかりやすく通訳するサイト

つめ切りでてこの原理にせまる ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

小学理科 てこのしくみ 学習ポスター クイズテスト やってみよう 無料ダウンロード ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

てこの利用 Corvet Photo Agency

1

Support Education Ne Jp Ela Cm S5 Sc Cr Sc S5 028 Pdf

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

てこのはたらき 道具の検索結果 Yahoo きっず検索

第3回 てこのはたらき 愛媛大学教育学部理科教育講座

面白い理科 身近なてこの原理を使ったもの モーメントのつり合い プレコレ Blog

Math 相似の難問を てこの原理 を使って簡単に解く 働きアリ

てこのしくみと道具

てことは コトバンク

身近な物理 実は多い 身近で使われているてこの原理 Fxにも Torm

Http Www Kita9 Ed Jp Eductr Handbook Challengesheet Elementaryschool Rika 6 7a Pdf

てこのはたらき 小学6年生理科を漫画で学習 てこを利用した道具 教科書をわかりやすく通訳するサイト

小学4年生の夏休み自由研究テーマ てこのはたらきを調べてみました 中学受験に向けて頑張る娘と家族

てこを利用した道具を見つけよう 科学に強い子 を育てる ワオ 科学実験ナビ

正規販売店 正規品 予約 てこの原理を利用した高弾力素材のチェア 長時間座っていても疲れずさらりとした快適さが続く椅子 在宅やオフィスでの仕事に カーブルチェアーワイド 正しい姿勢をサポート あす楽 7 15 送料無料 Sn

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

てこの規則性6 身近にある道具でてこの三点を調べよう

てこの利用とその特徴とは 支点の位置よる特徴とは 科学をわかりやすく解説

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

小学理科 てこのしくみ 学習ポスター クイズテスト やってみよう 無料ダウンロード ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

ホーム 大洲市立肱川小学校 学校公式サイトー

てんびんとてこ3 身の回りにあるてこ使った道具

1

てこの原理の解説 物理学解体新書

てこの利用とその特徴とは 支点の位置よる特徴とは 科学をわかりやすく解説

高校生物耳小骨はてこの原理を利用している と教科書に書いてあり Yahoo 知恵袋

Http Www Kita9 Ed Jp Eductr Handbook Challengesheet Elementaryschool Rika 6 7a Pdf

1

Math 相似の難問を てこの原理 を使って簡単に解く 働きアリ

てこのはたらき 理科 学習 Yahoo きっず

てこの原理を用いた計算方法 公式と問題

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

力のモーメント

てこの原理を応用した身近にある道具は 12月 年 泉小学校 ブログ 泉小学校

Math 相似の難問を てこの原理 を使って簡単に解く 働きアリ

てこの原理の計算は 1分でわかる意味 計算と公式 距離 反比例 例題

ボディメカニクスを知ろう 腰への負担が軽くなる介助のテクニック 介護のお仕事研究所

てこの原理を応用した身近にある道具は 12月 年 泉小学校 ブログ 泉小学校

てこの原理の計算は 1分でわかる意味 計算と公式 距離 反比例 例題

面白い理科 身近なてこの原理を使ったもの モーメントのつり合い プレコレ Blog

てこの原理を用いた計算方法 公式と問題

てこの原理に関連する計算を分かりやすく解説 具体例で学ぶ数学

テコの原理を人生の成功に応用する Vedalife

小学4年生の夏休み自由研究テーマ てこのはたらきを調べてみました 中学受験に向けて頑張る娘と家族

アルキメデスと てこの原理 なるほど エージェント コネリーの仕事日記

名古屋市科学館 科学館を利用する 展示ガイド キーワード検索 さ ではじまるキーワード キーワード 作用点 て こ

支点力点作用点 Corvet Photo Agency

アルキメデスと てこの原理 なるほど エージェント コネリーの仕事日記

小学4年生の夏休み自由研究テーマ てこのはたらきを調べてみました 中学受験に向けて頑張る娘と家族

てこの原理を考える Emanの力学

てこの原理 吉祥寺の整骨 パーソナルトレーニングは木原整骨院へ

困りごと ひらけごま

動画で学習 3 てこを利用した道具 理科

てこ を 利用 した 道具

小学理科 てこのしくみ 学習ポスター クイズテスト やってみよう 無料ダウンロード ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

てこ 梃子 の原理 アトムcsタワー

0 件のコメント:

コメントを投稿